たこ焼きにおたふくソースだとか、本田翼とベリーショートだとか、世の中にはすこぶる相性の良い組み合わせというのがある。そうくると、映画と車というのもとことん相性が良い。どうかしてるほど良い。そこには様々な理由が考えられるが、車に乗る行為そのものが映画に必要なスリルとロマンを併せ持っているからだろう。それに、映画を観る行為そのものも、車に乗るようなものだ。身体も精神もどこか遠くへ連れて行ってくれる。……と、何万回と擦られたことを(車だけに)書いてしまったが、映画と車、その相性の良さをさらに押しあげて強固にするものがある。赤い車である。

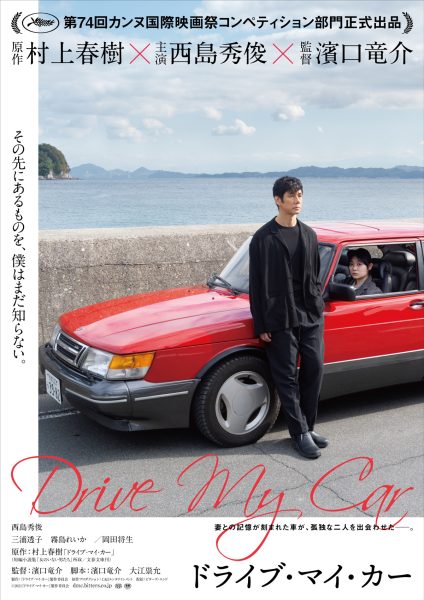

いま日本の映画業界ではもっぱら濱口竜介監督による映画『ドライブ・マイ・カー』が話題だ。昨年のカンヌ映画祭で脚本賞を受賞して以来、各国の映画賞を獲りまくっている。この映画、ポスターにもバッチリ登場している真っ赤なサーブ900が出ずっぱり。西島秀俊演じる主人公の男の「扱いにくさ」がそのままサーブ900という車自体のキャラクターとマッチしているが、実は村上春樹・著の原作では黄色のサーブ900コンバーティブルで、「スクリーン映え」のために映画では赤のサーブ900にしたという。英断である。

やはり「赤」の力は強い。非常ボタン、救急車、消防車、禁止事項、危険表示……ほぼ全世界共通で「注目を集める色」として使われる「赤」。赤い、ただそれだけで観客の視線はサーブ900から逃れられなくなる。原作もの映画において、もはや法律のように存在する「原作には忠実であれ」という呪いに引っ張られてもし映画版でも黄色だったとしたら……ここまで注目を集める映画になっただろうか? なんて本気で思う。

赤い車と映画との相性の良さを見せつけてくれる作品は数多い。すぐに浮かぶのは映画史に燦然と輝く『激突!』(1971年/スティーヴン・スピルバーグ監督)だ。ちょっと追い抜いただけで執拗に追いかけてくる迷惑系トレーラーと、真っ赤な1971年型プリムス・ヴァリアントとのシンプル追いかけっこ。70年代当時はなんでもないファミリーカーだったプリムス・ヴァリアントも、今観るとカクカクの旧車ルックが小粋なのだ。そして、ヴァリアントと同じくクライスラーのプリムス部門で作られていた58年製プリムス・フューリーが、夜な夜な勝手にガレージを抜け出して人を襲いまくる殺人車となる『クリスティーン』(1983年/ジョン・カーペンター監督)も忘れちゃいけない。それから『アメリカの友人』(1977年/ヴィム・ヴェンダース監督)の赤いワーゲン・ビートル。独特の丸みがいつ見ても絶好調にキュートで、昨年末から日本各地で上映されているヴェンダース監督のレトロスペクティブではポスターで使われている。

個人的には子供の頃にテレビで観た『ビバリーヒルズコップ2』(1984年/トニー・スコット監督)の冒頭でエディ・マーフィー扮するアクセル・フォーリー刑事が乗り回すフェラーリ328GTSも、アクセル刑事の調子こき具合とともに脳裏にこびりついている。

やはり赤い車は良い。もし、アメリカン・ニューシネマの傑作であり車映画の金字塔『バニシング・ポイント』(1971年/リチャード・C・サラフィアン監督)の1970年型ダッジ・チャレンジャーが白ではなく赤だったら。もし、『バック・トゥ・ザ・フューチャー』のデロリアンが真っ赤だったら……。しかし、どんなものにも例外というのは存在するわけで『マッドマックス』シリーズのインターセプター、あれだけは黒くなきゃ、ダメ、絶対。